2017年10月28日晚上19点至21点,由陕西师范大学中国西部边疆研究院主办的“长安中国民族史青年学术讲座第4讲”在陕西师范大学雁塔校区崇鋈楼闻道堂举行。此次讲座邀请了上海复旦大学历史系副教授仇鹿鸣副教授进行题为《一位“贰臣”的生命史—< 王伷墓志>所见唐廷处置陷伪安史臣僚政策的转变》的讲座,由研究院助理研究员尹波涛主持,参加讲座的有校内外的师生以及外系学生参加。

讲座开始,由尹波涛老师向大家介绍了仇教授的研究成果,并致欢迎词。此次讲座的是仇教授最新研究的一个个案,从一个贰臣的生命史去看安史之乱对于唐朝的所起的影响和作用。本次讲座内容如下。

一 墓碑中“贰臣”形象

近年来,随着安史之乱的大量碑传材料的出土,学者对安史之乱有了更为清晰的认识。安史之乱前期,唐王朝的重臣投降安史政权,后期又有安史政权的重臣归降唐王朝。依附于两方之间的“贰臣”形象对于叛乱的扩大和平息都有重要的催化作用,唐王朝对于安史降臣的失常安置被视为中晚唐藩镇问题形成的隐患。仇教授指出安史之乱作为唐王朝由盛转衰的一个转折点,安史叛乱的前后期可以看做是唐朝两个完全不同的时期,在政治体制、经济、文化、社会等各方面都表现出很大的不同。学术界已有诸多研究。认为安史之乱前后期是中国封建社会前后的变化。如日本学者指出,安禄山所建立的燕政权开创了后期少数民族政权的体例。

安史之乱所留存的传世文献并不多,除《新唐书》、《旧唐书》外,还有《资治通鉴》,所以对于其过程的复杂性我们并不能完全认识,利用出土墓志和传世文献重新解读安史之乱中“贰臣”形象,对于传世文献的真实性有待考证。

安禄山反兵之初,派遣张通儒劫百官置于东郡,伪授予郑虔为水部郎中,唐王朝在平定叛乱后,张通、郑虔、王维三人最后以叛臣被处死。《安禄山事迹》中写道,王维在安禄山攻陷长安后,受到安禄山重用,给予侍中。收复东京后,对于陷伪唐臣朝廷采取从轻发落。

从传世文献中,可以看出,对于陷伪唐臣,传记都采取了同情和维护的态度,但是对于他们在安史之乱中的活动少有记载。而根据出土墓志来看,郑虔在安史政权中任兵部郎中、国子司业。可以看出这些“贰臣”在安史政权中所起的作用重要性。

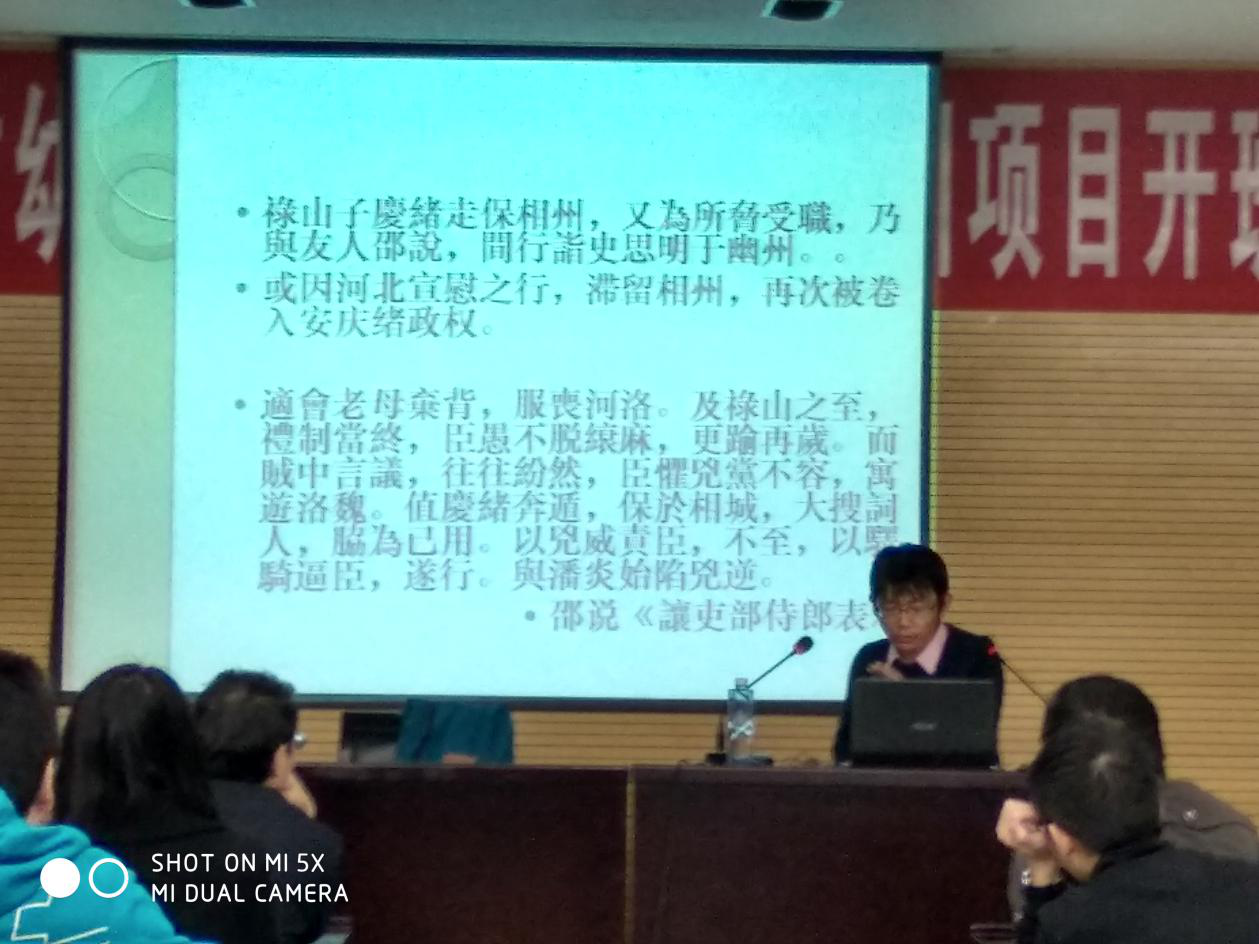

王伷,仆固怀恩收复东京及河阳城后,封其府库,伪中书令许叔冀、王伷等释放,认为他们是受安禄山所迫。安禄山攻陷洛阳,东京留守李承和中丞卢奕不肯投降,被安禄山叛兵所俘后被杀。洛阳失守后,唐玄宗听信宦官监军的谗言,杀害封常清和高仙芝,起用病废在家的陇右节度使哥舒翰镇守潼关,潼关易守难攻,玄宗错误估计形式,派使哥舒翰与叛兵决战,安禄山派崔干佑攻打潼关,并设伏,唐军中计。潼关失守,长安危在旦夕。玄宗不得不携家眷逃跑。

陷伪另一位人物,萧华本是玄宗时宰相萧嵩之子,父子深受玄宗重视,萧嵩另一子娶玄宗公主,萧华任给事中,长安沦陷后,萧华投靠安禄山。史书中因考虑其对唐王朝忠心的形象,对于长安沦陷后,萧华叛投安禄山并未祥记。萧华在安史政权中任魏州刺史,助安禄山巡河北。长安沦陷后,平原太守颜真卿因食物匮乏,援兵不至,弃城渡河,被贼子所获。

二 对待“贰臣”与“元从”的不同态度

安史之乱平定后,对于先前叛附安史政权的唐王朝重臣,朝廷没有给予相应的惩处。反而其中一些人被予以重任。此剧遭到了朝野上下的反对,认为元恶不除,天下一半被叛贼所染指,希望朝廷能做出措施,悉并诛之。反对者认为,安史叛乱乃胡羯所为,胡羯叛乱常有发生,陛下若将叛臣全部定罪,有失大国的形象,当初两京沦陷,天子南巡,各为其生,作为臣子为求自保,另投君主,也是无可厚非。叛贼势力尚有残留,陛下若悉数诛之,恐有失圣心,无人归顺。对于两京沦陷的判官,三司审查未果皆释放,或贬或降。萧华等在安史政权中任职的被安庆绪所驱至相州。肃宗认为认为崔器对待唐旧臣处置太重。加之史思明兼并安庆绪后,重新攻克洛阳,使得叛军的气焰转盛,使得原先打算彻底清算“贰臣”的政策已经失去了继续推行的可能,必须进行改弦更张。

三 两种延伸的讨论

首先关于河北藩镇的成立与仆固怀恩的野心,传统观点认为,安史之乱后河朔藩镇割据局面形成的首要原因是仆固怀恩咋平定叛乱时对叛臣存有“贰心”,将薛嵩、田承嗣、张忠志、李怀仙等安史旧将重新任命节度使,从而形成了尾大不掉的局面。近年来,一些学者提出反驳,从全新的视野来看待安史之乱中对“贰臣”政策的改变,仆固怀恩所为也是因唐王朝想尽快结束动乱。我们不能站在传统的观点去看政策制定者是否有违传统伦理。通过对出土文献的分析,我们可以发现事实也并非史书所载,对于以崔器为主导的对旧臣的处置过于严重。

其次是唐人的忠义意议,在安史之乱后,原先唐王朝的旧臣投靠安禄山,唐王朝在收复两京后,对其中一些人进行了处置,在传统史书中记载,当时人们认为这些“陷伪”的贰臣选择投奔安史政权是形式迫,而唐王朝所进行的处罚实则让他们背负了太多。主流舆论也是站在“贰臣”一边,认为他们不应受到如此惩处。《旧唐书·李现传》“完乘南巡,各顾其生”,在当时观念中,为臣之人要恪尽职守,但并无以身殉国的义务,这与明清易代之际,频繁出现的官员城破自尽甚至举家殉葬的现象,有很大的不同,这种对于家国的忠是有限的。“贰臣”一词最早出自清朝人修史设“贰臣传”所留下的,仇副教授题目中用“贰臣”为了更方便解释在安史之乱中这些人物的“人权”。在唐代并无这种观念,到宋以后忠义观念才被强化,这种变化是在唐宋变化中产生的。这种现象大概在魏晋以来士族社会延长线中出现“君父”,“家国”二者出现冲突时,家国并不在士大夫的优先考虑之内,家族的安危在国家之上,这种变化构成了中唐以后士大夫文化转化的重要一面。

在讲座结束后,尹波涛助理研究员对仇鹿鸣副教授的讲座进行了点评,仇副教授从出土文献入手,结合传统史书,让我们重新看到了在安史之乱中“贰臣”的真实形象,史籍记载大多出于对统治者的维护或是其他种种,其真实性有待考证。仇副教授从唐宋变革论来说明唐王朝对待“贰臣”态度的转变。参加此次讲座的外院老师也对仇副教授的讲座进行了点评。另有学生提出对唐宋变革论的问题,仇教授也做出了解答。总的来说,此次讲座吸引了很多老师与同学来倾听,仇教授的新观点、新思路也让大家颇有收获。